ダム建設による河床低下と河岸崩壊1/1

渓流に分け入る機会が多い我々には信じられないことだが、世間一般には砂防ダム(および治山ダム)を見たことがない、あるいは「砂防ダムってなに?」と、その存在すら知らない人までいる。河川の上流域、特に山岳渓流に建設されるものだけに無理もないが、このような低い認知度の陰で砂防ダムは今も増え続けている。

ちなみに、国交省管轄における砂防ダムの整備数は実に9万647基(2002年度まで)。もちろんこれに治山ダムは含まれていない。治山ダムは小さな枝沢にまで建設されている関係上、砂防ダムの数倍を数えるといわれており、もはや総数を把握することすら不可能。このため砂防ダムおよび治山ダムのない河川は今やほぼ皆無といえる。

呼び名は関係行政の違いによって区別され、国土交通省および都道府県の河川課等が管理するダムを「砂防ダム」。林野庁と都道府県の林務課等が管理するものが「治山ダム」と呼ばれる。構造上大きな違いはないものの、治山ダムはさらに上流部へと建設が進む傾向があり、より人目に触れないダムということができる。

事業目的はいわゆる「防災」。砂防ダムは直接的に土砂災害(土石流災害)の防止を目的とし、治山ダムは河川に隣接する森林の維持を名目としながら、間接的に土砂災害を防ぐことが役割とされる。双方の行政にいわせると「目的が若干違う」との回答が聞こえてくるのだが、構造上はほぼ同等でその見分けは付けにくい。いずれにせよ渓流環境に影響を与えてきたことは間違いないといえる。

近年、その弊害として問題視されているのが河床低下である。本来渓流域における河床の高さ(標高)は、上流から流下してくる土砂と下流に流出する土砂によってバランスが保たれている。ところが砂防ダムは土砂供給を遮断し、ダム下流部の河床は洗堀によって低下することになる。結果、護岸や橋脚の根元部分が深くえぐられ、増水時に崩落するといった二次災害が発生しているのだ。

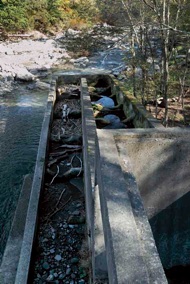

河床低下がさらに進行すると、河岸崩壊を招くことになる。そのメカニズムは次のとおりである。河床が低下することで河畔林の根元部分が浸食され、これらの樹木は次第に河川に覆い被さるように傾いてゆく。河床低下がさらに進行すると、洪水発生時に河畔林そのものが流出。瀬や淵が連続していた変化に富んだ流れは、次第に開けた単調な渓相へと変貌してしまうのだ。また流木は橋脚などに堆積して水位を上昇させ、堤防からの越流(氾濫)を引き起こす可能性すらあるのだという。

砂防ダムと治山ダム

河床低下が著しい須築川。渓畔林の根元は浸食により削られ、樹齢数十年の樹木も川に向かって倒れそうな状態。次の洪水時には流出する恐れがある。

魚道に土砂と流木が堆積した例(砂蘭部川)。釣りをする人にとってはいつも見ている光景である。